[2-1] 雨の境界

二人は旅の途上だ。

灰色のなだらかな丘陵に挟まれて一筋の道が延びており、曇天を鈍く映した丸石の舗装は地平線の先まで嫌々と延びるようだった。

「蒸しますね」

マコは隣をのんびりと歩くノノモリではなく、三メートル先の空気にぼやくように息をついた。青空の見えない夏である。マコの申し訳程度の肩鎧は厚手の給仕服にぎっちりと紐で巻かれて固定されてあり、鎧が本来の機能を発揮するとき以外は音を立てない作りをしている。それだけに肩周りの通気性は絶無で、すでに脇の下がじっとり濡れているのがよく分かった。

マコはげんなりと三メートル先の空気と会話する。

「次の町に着いたら洗濯しないとですねえ」

「そうなの?」

「洗濯しない人間から社会は振り落としてくんですよ。金メッキのでっかいふるいですよ世界は。ああ、あと、熱いお湯も浴びたい……」

「それは同感」

「なに涼しい顔で言ってんですか」

恨み混じりにノノモリを睨みつけても、返ってくるのはきょとんとしたまばたきばかりだ。

彼女の身を冒している不定の呪いは、寝て起きるたびに本人のどこかしらを少しずつ変えていく。何者にも定まることができないように。……とは本人の口から聞いていたのだが、身近で観察して数日、この猫耳と王冠を頭から生やしている女の子が見せる変化と言えば、

(毎日服が新品に変わってるのって、呪いでもなんでもないよねえ。羨ましいな)

今日のノノモリの出で立ちは、緑色の軽そうなドレスだ。薄い生地の所々にハチドリを模した刺繍が金糸で入っており、身体の線にぴったり合わせた仕立ての良さ(たぶん絹)。これは「町で買ったらいくらするんだろう」とても旅装に見えない。

「あのねえ。いくら気に入ってもクローゼットに保管できないなら、意味ないでしょ? 日によっては嫌いな形のだってあてがわれるんだから」

ノノモリがこちらに顔を向けて、珍しくぼやいた。その言葉を途切れさせて、彼女は続ける。

「マコ、人間の境界線がなんだかわかる?」

「……服ですか?」

突拍子のない王女の問答にはすっかり慣れているマコである。

「そう。服が触れる空気から外の世界が始まり、服が触れる肌からが人間の本体となる」

「それ裸だとどうなるんですか。お風呂入りたいなあ」

「あなたが言った大きなふるいが、世界にそぐわない塵芥を分類するでしょうね」

「お風呂だと人はみな等しくちりあくたみたいなもんなんですね」

「あなたそんなに汗臭いの? ……んん、悪いけど、私風上に移動するわね」

「こっち来てくださいよ! あ、逃げるなっ。こら!」

「嫌だ! メイドらしく風下に立ってなさい!」

「給料払ってから雇用主らしくしてくださいよ! さもないとノノちゃんって呼ぶぞっ」

「これ以上私のアイデンティティを攻撃しないでっ」

旅も忘れて蒸し暑い石畳の上でぐるぐる回っていると、唐突に冷たい風がびゅうと一鳴りして二人の足を止めた。

「……ん?」

「あ、やば、空……」

と言った途端に、ぱたっ、と玉石に黒い円が描かれる。

ぱた、ぱた、ぱた。

粒の大きい滴が乾いた石畳を一斉に黒く濡らしていく。

「雨だ」

「降りそうな気がしてたんだ! どうしよう」

「マコ、あそこ」

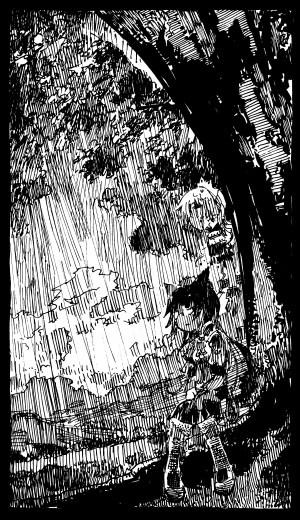

ノノモリが街道から少しはずれた位置、三十メートルほど先の立木を指した。冬に障害物のない吹雪にさらされるのか、不自然に斜めへ伸ばされた葉影は雨をしのぐにはちょうどいい面積をしている。

「ナイスです王女!」

こういうとき動きの遅いノノモリの手を引っ張って、マコは木の下へと駆け出す。

途切れ途切れだった雨音はすでに間断ない一本調子のノイズとなっていて、単調な丘陵の景色をさらに淡泊に見せていた。

二人で雨宿り。

風もなくまっすぐ落ちた雨粒は、薄灰色の光で明るく塗りつぶされた空に張り渡された真っ黒い枝葉で、ばつんと弾かれ、水煙となり、鼻で吸い込む空気から指の端々までうっすらと湿らせていく。

それが一秒に十度も繰り返される無彩色の雨音。

ノノモリはそれをじっと聞いていた。

「隣町……ええと、ノートエーカ町だっけ? 歩きだとあと一時間くらいかかる場所」

雨音を押し退のけるトーンでマコが説明してくれる。

「その町で今晩の宿と、当座の仕事を探すつもりだったんですよ。ほら、その、私就職失敗したわけだし。王女だって食べるためにはなんかしなきゃなんですよ」

「え。私も? 猪を狩るとか?」

「キャベツを育てるとか穏当な分野から始めてくださいっ。天気が崩れる前に町に着きたかったんですよ。美味しいホットショコラが出るお茶屋さんもあるって、噂で聞いたことがあるし。お風呂上がりに飲みたかったんだけどなぁ」

「ホットショコラか、良い響き。雨にずぶ濡れで冷えた身体を暖かく癒すことでしょうね」

「夏風邪におびえながら飲みたくないですよー」

二人並んで座る木の根本(幸いここだけは危うい乾燥を保っていて、腰を濡らさずに済んでいた)、隣のマコは「あーあ」と空気を吐き出して、ノノモリとは違う方角の空を眺めだした。

雨の一滴目と同時に流れ込んできた冷えた湿気は、丘陵の傾斜に圧縮されて足下の真っ黒い土肌に吹き込んできている。足先を覆う薄手の靴下と軽量ブーツだけではまるで冷気を留めきれず、ノノモリは背筋を一度痙攣させた。半拍遅れて、尾底骨を痺れさせながら尻尾が逆毛立つ。何年も自分の心底を冷やしきっていたあの館の一室よりも、むしろこの場所のほうがどうしてだか、「寒いわね」そりゃそうだろう、と内なるこだまを聞きながら彼女は呟いた。

「寒さと暖かさの境界ってどこにあるのかしら……」

「ほっといて死ぬかどうかの気温だと思います! どうしよう? なんか止みませんよ、この雨。酷くなる前に、無理して突っ切っちゃいましょうか……?」

マコが心配そうな顔をしてこちらを見つめてくる。なにをそんなに……

「あ」

この場に及んで気づいた。

彼女は自分の身を心配しているのか。

「ありがとう。うん、私は大丈夫。行ける」

「まあ私も濡れるのやなんですけどねもちろん」マコは雨空を脇目にしてちぇーっ、と舌を出して、「このままここにいても風邪引いちゃいそうですもん」明るい調子で笑った。

「行きましょーか、王女」

「ええ」

手を腰下に添えて音を立てないように立ち上がる。幸い絹地のスカートが座っていた木肌にささくれは無い。

雨は見るのは好きだが、正直なところ身体が雨で濡れるのは大嫌いだった。昔からそうだという記憶はなぜだかノノモリにもある。

きっと子供の頃は幾度となく濡れ鼠になり、そのうち何度かは酷い目にあったことがあるのだろう。

身体はさりげなく覚えているものだ。

(我慢だ)

雨の向こうに明日の生活をちゃんと予想している、この気のいい少女に、濡れて薄暗くなっている木の根本に座らせ続けるのも気が引ける。

低く茂っている草を踏んで一歩前に出たところで、ノノモリの視界が一瞬明滅した。

「あ……」

「王女?」

立つ足のバランスを一息見失ってふらついてしまう。とっさに手を伸ばしたマコをやんわりと右手のひらで制止する。

「貧血ですか? 今夜はお肉食べた方がいいですよ。猪とか」

それには答えずノノモリは、木の幹から離れて立っている木製の看板を凝視していた。

激しい違和感に身体が動かない。

「さっきまでなかった……」

「え?」

看板はノノモリの座っていた位置に対して裏側を見せており、なにが書かれているのかはわからない。

30センチほどの小振りな板が釘付けられた、乾いた灰色の細丸太が今まさに雨粒を受けて色を濃くしていく。たちまちそれは、この丘陵にいくつも転がる濡れた岩肌と同じトーンに馴染み、違和感は消えた。

(さっきまで無かった気がするんだけど、あの看板)

「あれ、看板だ。なんでしょうね?」

マコも気づいて声を上げる。

「さあ……」と気の抜けた声で返事をする間にもマコはざくざくと草を踏みつけながら、看板の表面に回った。

「あああ! すごい、見てくださいよ、王女ー!」

「なに?」

「すごいすごい! こんなのあるなんて知らなかったー」

「なにー?」声が小さかったか、と思い、少し音量を張り上げる。恥ずかしい。

「だからー、あーもー。見に来れば早いでしょ! なにめんどくさがってんですか!」

「見に行けばいいのね」はあ、と息を語尾に混ぜてノノモリも枝葉の傘から外に出る。雨粒が頭頂の耳を叩いて、勝手にぴくんと震わせた。

回り込んだ看板の表面には青灰色のペンキで矢印と、固有名詞らしき文字が一行記されている。

『ルヘルム温泉宿

こちらに1km→』

「……温泉ですって?」

「天然のお風呂場ですよ! タライに沸かしたお湯を溜めるんじゃなくて、どこからともなく無限にあっついお湯が流れ出てくるやつ!」

「近いわね。本当にあるのかしら」

「あるでしょ、看板に書いてるんだもん! 行きましょうよ王女、私温泉なんて見たことないです」

「明日のお仕事はどうするの?」

「いざとなりゃ温泉で働けばいいじゃないですか! ほらほら」

ぐいぐいとマコがこちらの肩を押してくるので、抵抗する気もなくしたノノモリは看板が指す方向へ足を向ける。舗装されていない土砂の道が一塊の丘陵に沿って右手に曲がっていき、その先は茂る森に遮られて見えない。

(まあ、いいか)

眼鏡のレンズに微細な水滴がこびりつくのを見て、頭の中のいろいろな部分が億劫になり、ノノモリは思考を投げやりに締めくくった。

(不確定な世界なら、なにもないところに温泉が沸いてもいいでしょう)

ぴしゃぴしゃと足を濡らしながら、二人は早足で進んでいく。「へくちっ!」マコが隣でくしゃみをした。「……やっぱり寒いですね」

(なんの鳥だろう)

どこかで鳥が一匹だけ、甲高く鳴いている。

白く滲んだ空は雨勢が強まるごとにスレートの色になっていき、今はだいたい空の八割方が粘岩板に葺かれているといった案配だった。

(働き者だなあ。おとなしく巣とか穴蔵とか、雨宿りしてればいいのに)

鳥のことを考えるのはやめた。

マコは林道を早足で歩きつつ、後ろを行くノノモリが水はけの悪い傾斜で転倒したりしないかずっとと気が気ではない。心配していたあげくに何度か地面に足を取られ、一度は脇腹を剣の柄でこっぴどく突き刺してしまったこともあった。

涙目になりながらバックパックから防水布(大事な替えの下着を包んでいた)を取り出して二人で頭を守ったりもしてみたが、傘の代用にはどうにもおぼつかない。マコたちはたちまち全身を濡らして、一歩ごとに歩きにくい格好になっていった。

「うう……」

「マコが温泉温泉言うから」

「言わないで……」

「やっぱり木の下で雨宿りしてればよかったわね」

「いーえ! ほら見てくださいよ周り」マコは雨でぴったりと腕に張り付いた重たくて黒い袖を振り回しながら続けた、「すっごい森ですよ!? それが防ぎきれない雨ってよっぽどのもんで、あんなちいちゃい木の下なんかいたら嵐の一吹きで吹き飛んじゃいそうな崖っぷちでした!」

ノノモリの表情は雨粒だらけの眼鏡の奥に隠れて、なにを考えているのかわかりゃしない。

「恐怖の境界について、どう思う?」

と言ってきた。

認めざるを得ない。

いまは議論に必要な元気を根こそぎ奪うような土砂降りである。

「…………」

暗い森の中、マコたちは歩く。

「恐怖は亡霊か神様みたいなもので、視界を意識してどこかに曲げない限り、見えてこないのかもしれない。恐怖は現在にはないのかもしれない」

(そりゃ結構なことですよ)

後悔なんてさ、とマコは反射的に連想する。

雨に降られれば人間いつだって後悔できる。雨宿りしたとき世界がどうなったか考えるのが、そういうことだ。世界は恐怖の代わりに後悔に満ちているのだ。

(こんな土砂降りの日はさ)

鳥の声が相変わらず聞こえる。

「見えましたよ、王女!」

マコの声に顔を上げると、確かに先の方で森の天蓋が途切れていて、小さい濃灰色の空と赤い瓦屋根が見える。

小屋だ、と反射的に思いそうになったが、徐々に近づくその小さい建物は木組みの全てが端正な直角を見せており、硝子の小窓から漏れる照明の暖色がむしろそぐわない印象ですらあった。

雨の森に半分埋まっている造りの良い旅宿、と言った風情である。

(小屋じゃないわね)

ノノモリは感嘆しようと口を開いたが、

「疲れた……」

雨に黒く濡れそぼった林道の中で漏れ出るのはそうした人間らしいフレーズばかりだ。

あの雨宿りの木の根っこから早足で歩きだして、十分ほど経っているだろうか。葉陰で見ていた光景が文字通り夢だったんじゃないか、と自身の意識を疑うくらいに、空は暗くなっている――(夕暮れにもほどがあるんじゃない?)驚くほど暗くなっている。

三度水たまりに踏み込んだブーツの中は幸運なことに中敷きの乾燥を保っていたが、足首の合わせ目から水飛沫が染み込んできていて、爪先が水没するのは時間の問題だ。

「とにかく入りましょうよっ」

全く同感だ。

マコがくれた厚手の布(防水布とか彼女は言っていたが、とっくに繊維はご自慢の保水力で自重を二倍くらいにしている)を頭上で抱え上げながら、ノノモリはマコの後を追って小走りで建物の敷地に入った。

黒い木壁の一角、細かい葉の鉢植えで埋まりそうになっていたドアをマコが見つけ、「こんにちはーっ!」やけくそみたいな明るい挨拶と同時に押し開けた。

ちりん、と鈴が鳴ってマコが戸口にそのまま消えていく。ノノモリは耳と尻尾を軽く絞って(コップ一杯ほどの水が絞り出された)石敷居を小さくまたいだ。

ふわり、と、濡れそぼった冷気が暖かさに吹き払われた。

まず見えたのは黒い木天井、欄干に掛けられた青い絵付けの磁皿。目を落とすと一枚板のカウンターが真正面を向いて設えられていて、そこに老爺が一人座ってこちらを……今、ゆっくりとこちらの方を向いた。

「いらっしゃい。いきなり酷い雨だったね」

カウンターに半身が隠されてはいたが、上半分を見る限り、白いカッターシャツに固い黒染め綿のエプロンを身につけた清潔そうな老人だ。白く染まりきった口ひげを揺らして、落ち着いた声音で一言加えてくる。

「泊まりかね?」

「すみません、少しだけ雨宿りを……」ノノモリが言い掛けると、やおら真横に突っ立っていた女の子が

「こんにちは! 私、旅の武装女中のマコって言います。こちらは見習いのノノちゃん」

「はぁ?」裏声まで出てしまった。

なにを言い出すのだ。

「すばらしいところですね! 見たところおじいさん一人だけで切り盛りされているみたいですけど、薪割ったり荷物運んだり布を洗ったりする人手は要りませんか? お役に立ちますよっ!」

はきはきとそこまで言い切って、マコはずかずかと――ただし、板張りの床を蹴たてる足音は巧妙に抑えて――流れるようにカウンターの老人の前まで立った。

老人は眉一つ動かさず返答する。

「ほう……、ありがたいな」

驚くべきことにまんざらでもない、といった声音だ。(信じられない!)

マコが後ろ手に「よっし!」と言いたげな握り拳を作っているのが見える。

「ちょっとちょっと……」

口をとがらせて胸の前で右手をこまねく動きをして(ああ、我ながらちょっと品がなかった)、ノノモリもマコの斜め後ろまで歩き詰める。しっぽの裾元からにじんだ雨粒が、床板に数滴染みを作るのが気にしながら。

「いきなりなにを言い出すの? あなたさっき、今日の宿は……」

「まあまあノノちゃん」

「ノノちゃん……」

目を細めて金髪の武装女中を見ていると(つくづく剣が似合わない風貌だ)、彼女は振り返り顔を近づけて(その目が変に逸れたと思ったら、こちらの頭頂に一対生えている猫耳に口を持っていっていた)、

「働き口の気配って、髪一本分でも逃しちゃいけないんですよっ。全部つかまなきゃ飢え死にです。あと温泉。温泉入りたい」

とささやいた。

「よろしくて、ノノちゃん? わたしの言う通りになさいね、いい子だから」

と、わざとらしい大声で付け加えた。

「……………………」

なにも言い返せずにいる間、マコはたちどころに老人と仕事の相談を始めてしまった。

ノノモリは呆れと感心とを程良く配合した気分で、雨の音しかしない屋内を改めて見渡した(老人が布巾を渡してくれたので、それで濡れた髪を拭いつつ)。

建物の外見と同様に、整えられた木組の内装だ。

エントランスホールは天井が低く、壁が交差する床面にはテラコッタの植木鉢が置かれ、広くない空間をより歩き回りにくい雰囲気にしている。

木と煉瓦が交互に並んだ壁面には細々とした間隔でランプが置かれ、嵐の気配を読んだように、その八割が黄色く灯っていた。見たところ周囲に煤の跡はなく、もしかしたらガス式の照明かもしれない。

(都市部でしか見られない新式だ)

ノノモリは我ながら変なことを知っているな、と思う。四十年も寝ていたはずなのに……。

右手にはエントランスより広い吹き抜けの空間が広がっていて、低い円卓と背もたれのない椅子(ベンチかもしれない)が中央に設けられている。壁際には小柄なカップボードがあり、皿付きの緑色のカップが並んでいた。あそこはおそらく宿泊客が談話するスペースなのだろう。

ただ、ここから見る限り客の姿はない。

カップボードの隣には、暖炉ではなく小さい焼き窯のような形をした鉄製の薪ストーブが一つ。夏は近いが、ごく弱く火が入っている。最初に感じた暖気はこれだったようだ。服を干させてもらおう、と思う。

壁を半周する配置で昇り階段が作られていて、行き先はここからだと見ることができない。客室が二階にある、と推測する。寝床は二階、朝食は一階、というのが慣例だ。理由まではノノモリは知らない。

吹き抜けの一室、天井近くの壁に丸く開いた窓には雨戸はなく、硝子越しにごくごく弱く太陽の光を覗かせていた。

先ほどよりは雨足が弱まっているみたいだ。

そこまで眺めたあたりで、おおむね話はまとまったらしい。

「……頼みたいのはこのくらいかな。助かるよ。遠く北壁の雪が溶ける時期でね、そこからのお客が増える時期なのだ。昨年は村に応援を呼ぶのが遅れて、温泉にまでまともに手入れができなかった」

「任せてくださいよ! 掃除から漂白殺菌からキャベツの千切りまでなんでもしますよっ。それで、その温泉なんですけど、どちらに……」

「うむ、向こうに吹き抜けのホールがあるだろう。そこから通じる廊下の右奥に入り口がある。早朝と、午後なら従業員も使うことができるよ」

「今午後ですよね!」

「うむ」

「入りたいです!」

「いいよ」

カウンターの老人はゆっくりとした速度で頷いた。

どたどたと(今度は足音を立てて)マコがこちらに走ってくる。

「ノノちゃん! こっちに温泉あるんだって! 泳ごう!」

「やめなさい」

まるで子供みたいな目の輝きだ、とノノモリは思った。

そういえばこの武装女中の年齢を聞いていない。自分だって歳は覚えていないが、お互い二十歳越えってことはないだろう。

子供は子供か……。

「ここを職場にするんだったら、あまりはしゃがないでよ。恥ずかしい。ノノちゃんって呼ばないでよ。ただでさえ境界線が緩いんだから。名前の呼び方というのは個人を書くための輪郭でもあるのよ。あなたもマコじゃなくマコマコリンって呼ばれたら、その瞬間に違う人格が発生する、好む好まざるに関わらず。わかる? あだ名はある種の呪いとして作用することがある。気をつけなさい」

「……うぅぅ。職場の先輩に怒られてる気分ですよ、王女」

「見習いのノノちゃんに怒られてどうするのよ」

思ったよりもしょげ始めたマコに(忙しい子だ)、傍の薪ストーブを指してやる。

「マコ、温泉に入るなら、上着をここで干していったら? 私が見ているから」

「え? 王女、入らないんですか?」

「マコが先でいい」

「じゃなくて」

マコは会話の意味が分からない、と言いたそうに眉を上げ目をまん丸に開けて、

「一緒に入らないの?」と続けた。

「…………」ノノモリはしばし黙って、「女中は雇い主と一緒に水浴びするものなの?」訊ね返す。

「身体あっためないと風邪引いちゃいますよ」さらに合理的に即答されたので、

「んん……」ノノモリは唸った。

なんというか、

(恥ずかしい)

それを口に出すのも何故かしゃくだったので、「……いいでしょう」

「なんで変に偉そうなんですか?」

「すいませーん、これ置かせてもらいますねー」マコは横のノノモリにではなく、カウンターの店主(名前は聞いたが、忘れてしまった。たぶん屋号と同じだろう)に声を掛ける。

びしょ濡れだった防水布や(自分だってこれに大いなる矛盾を感じざるを得ない。しかし結構値が張ったのだから、常に値段を思い出して信仰を取り戻すマコだった)ブーツ、靴下をストーブの前に広げて置き、二人は廊下へ進んだ。

温泉、という単語は知識として知っていたものの、

(見るのは初めてだ)

わくわくしているマコである。――そうだ、前の前の職場で、主人一家が保養旅行に出掛けた先にあったのが、温泉だ。付き添った室長の体験談によると、たいそう気持ちよい楽園のような場所だったとか、なんとか……

廊下の右奥には確かに「浴室」と刻まれた青錆びた銅のプレートが貼り付けられたドアがあり、そこを押しくぐると左右に通路が分かれ、そのそれぞれにやはり銅のプレートで「紳士」「婦人」と表示されている。

「ああ」マコの後ろでノノモリが納得した声を上げた。

「男女で分かれるのね」

「そりゃそうですよ。お湯に浸かりながらおじさんとか見たくないもん。公衆浴場に入ったことないですか?」マコが訊ねると、例によって薄い表情をした彼女は、

「……たぶん」と言った。

二人は当然ながら「婦人」の方へ進む。「決定的な境界線だわ」ノノモリが呟いているのはうわごととそう変わりはしないな、と、このときマコはあまり考えもしなかった。

脱衣所で雨に湿気た衣類を脱いで、壁にいくつも格子状に並んでいる簡素な木棚に放り込む。マコは一番最後にカチューシャをはずして、王座のように布の固まりの上に置いてやった。旅塵で灰色に変色しかけている。

(風呂場で洗濯もすべきだったか)……とも思ったが、脱衣所の奥の鉄扉からは豪勢な熱気と湿度の気配、さらには白湯ではない有機的なお湯の香りが絶え間なく嗅覚を刺激してきて、「もういいや。入ろう!」素っ裸のまま諸手をあげてマコは叫んだ。振り返る。

ノノモリはさっき見た服装とまるで同じ様子で、がらんどうの脱衣所の中突っ立っていた。

「脱がないの?」

「先に入って」無表情のノノモリ。

「あ、はい……」両手を下ろす。

さすがに礼を失したか、と思いマコは王女に背中を向ける。ノブのない鉄扉に手を掛けて押し開けようとする。重いスライドドアだと気づくまでに十秒掛かり、その間に

「マコ、剣帯は置いていかないの?」

「お風呂で襲われちゃいけませんから」

「誰に?」

「誰だろう? 熊?」

「……ちゃんとストッパ留めておいてね。怪我するから」

という会話をした。

扉を引き開けると、真っ白な湯気しか見えない。

足下がかすかに見える。濡れた細かい円状のタイル張り。一歩進むとぱつり、と濡れた無数の点が足裏を包み込んだ。(人の気配はないな)なんとなく勘で決めつけて、遠慮ないテンポで二歩三歩進む。空間の広さが掴めない。ノノモリと出会った地下の空間みたいだな、とマコは連想する。ただ、白と黒がすべて反転した世界。

真っ白な湯気……

白は、光の色だ。

(何の光だ?)

マコが疑念に思うのと同時、冷たい滴が速いスピードで鼻頭を叩いた。反射的に目をつむる。

「雨粒……?」

さあっ、と一陣の風が五滴ほど雨粒を引き連れて、周辺の湯気を吹き払った。

露天の浴場だった。

一等客室くらいのタイル張りの洗い場の奥に、灰色の大きなブロックで組まれた広大な浴場があり、ちょっとした池くらいあるすべての面積から細かい雲のような丸い湯気を発していた。

浴場の周囲には高い煉瓦壁が多い隠すために巡らされていたが、壁の上辺に切り取られた上空には、さざめく高木と、晴れかけの明るい雨空、わずかに黄色みを帯び始めた狭い陽光が雲のさなかに見える。

「温泉だ!」マコは叫んだ。

(温泉に来たら、叫ばなきゃだ。でないと、身体が準備できないぞ)そんなことを考える。

「ひゃっほう!」景気付けにもう一度叫んで、走りだそうと……

「身体を流してから!」

真後ろからぴしゃりと一声が飛んできて、「はい」マコはしぶしぶ洗い場の手桶を取り、汗ばんだ身体と髪を湯で流した。

浴槽から洗い場へと細い溝が付けられていて、そこから好きなだけ湯をすくい取れるようになっている。

羽振りの良い職場だと使用人のための浴場も設けられていたことがあったのだが、ここまで贅沢に湯を使った経験は、さすがにどの屋敷でもない。

マコはわしゃわしゃと髪をすすぎながら少しノノモリを待ったが、いつまでたっても黒髪猫耳の王女は入ってこない。人には注意するだけして、あの恥ずかしがり屋め、とマコは少し笑った。

(じゃあ、遠慮なく入ろっか)

浴槽のふち――もはや池のほとりだ――に立ち、片足ずつおそるおそる水面に入る。

「うっひゃあ……」

湯温は洗い場でかぶったお湯よりも、一段熱い。

雨に長く冷却されていた爪先から、じんじんと熱が染み込んでくる。

両足が床面に付いたときには、もう腰が半分水面の下にあった。意外に深さがある。

マコは少し躊躇してから、剣帯を浴槽の縁に置いた。水中、傍らには階段が作られているのに気づく。段差に腰掛けるとちょうど、水面が肩と同じ高さになった。

「ふ――――っ」

大きく一息。口を閉じて空気を肺いっぱいに吸い込む。脱衣所で嗅いだ湯の香りがひときわ強く、湯気と一緒に鼻孔をくすぐる。どこか草木の匂いが混じった、しかし決して不快な匂いではない、茶褐色の透明な湯。黒々とした床面に、白っぽい自分の足が浮かんで遅い周波に揺れている。

(気持ちいいな……今日、結構、歩いたもんな……)

全身から染み込んでくる熱量に、マコはずいぶん長い間、なにも考えられなくなった。