[2-2] 雨の境界

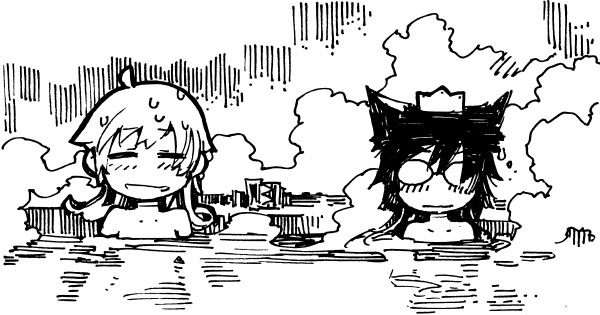

次に形のある意識が立ち上がったのは、マコの左側――五歩ほど離れた場所に、ささやかな水音が上がったときだった。

「遅かったですね」

声を掛けると、ノノモリは――着衣のままやって来たのではないかと本気で心配したが、そんなことはなかった――こちらを見ずに「ごめんなさい」と小声で言い、語尾を湯温に溶かして消した。

彼女はご丁寧なことに、「ティアラと眼鏡は付けてるんですね」

「マコだって剣帯を横に置いてお風呂に入ってるんじゃない」

「王女のそれも、仕事なんですか?」

「これがないと、あなたは私を王女って呼ばない」

「そんなにノノちゃんが嫌か」

「うるさいなぁ」

嘆息してしばし黙るノノモリ。マコはそんな少女を眺めながら、全身に体温よりも高い温かさを享受しつづけていた。

彼女の眼鏡は湯気に曇りきって、視界は一つも通っていないだろう。

周囲の水面には、断続的に天から落ちてくる水滴がランダムな円を描き続けている。

「雨、まだ降ってますよ」

「そうね」

「温泉、入れてよかったですね」

「うん」

「王女が雨宿りしようって言ったおかげかもね。ラッキーだったなぁ。ありがと」

「でも、ここの看板……」

「看板?」

「……ううん、なんでもない」

二人同時に一息。ノノモリの白い肩が揺れて、ほんのわずかに浸かりきっていなかった先端をとぷりと茶色い水面の下に埋めた。

「このお湯、何でこんな茶色いんですか?」

「これは鉄泉か泥炭泉の色。場所柄泥炭の方かも。どちらにしても、一言で言えない効用があるわ」

「すごい、物知り! 効用って?」

「“温かいお湯”以上の有効成分はないかも。まあ、なんだって、そんなものでしょう」

「そんなもんだと思いますけど。金運が付くとか守護星座が増えるとか、そういうスピリチュアルな効用はないんですか?」

「霊泉のたぐいは専門外……。マコ、悪いけど、化学物質と熱エネルギーだけ信じてもらえる?」

「たとえばですよ、呪いが溶けるとか」

「…………」

ノノモリは黙った。この少女との短いつきあいで、彼女が受け止める会話の間合いと、受け流す間合いの両方は多少把握しているマコである。

(めんどくさいと思ってるな)

マコは沈黙をそう解釈した。確かに、温泉で脳を暖めている時に言う冗談でもない。冗談は半分程度だったが。

「雨の境界を、どう思う?」

そんなわけで、ノノモリが急に呟いた内容を、マコは把握できなかった。

「雨? 今の雨?」

「今見える雨」

ノノモリは一拍置いて、続けた。

「雨は線状よね。雲に結露して、重力の霊に従って、滴になって落下する。私たちの目が切り取った視界には、軌跡が線となって残る。世界を垂直線で切り取る。落ちた雨は寄り集まって水面を作る。水たまり、流れ、せせらぎ、川、海……もしくは沼。水面は天の鏡とも言う。地上に点在する無数の鏡。光を反射する。無限の衛星。この境界線は、視界を真下へと向けられたら、点として振る舞う。点は面となり、流れによってはこれもまた線となる。マコ、あなたが身体を洗った洗い場の水路と同じ。……この温泉も元を辿れば、雲から落ちた一芥の水から始まってる」

この猫耳を生やした少女が唐突に語り出すのは珍しくない。むしろ、肉体精神的に余裕を取り戻した環境でだけ聞かれるものだ。

この子も疲れていたのだな、と、マコは少し安心した。

なので今更、なにが、とは聞かない。

どのみち彼女も、問答がしたくて喋っているわけではないだろう。物置の片隅で食事を取りながら、取りも足らぬ噂話に明け暮れる同僚の顔を思い出す。

「形のない水だって、輪郭を作る。型に填められれば垂直も作る。私たちは、水よりは確かなものでできているでしょう……?」

「うん」

頷こう。

そう思って、マコは返事をした。

マコはお尻を水底に滑らせて、腰をちょっと伸ばし、視界を二十センチ下げた。口元までお湯に浸からせる。ノノモリの言うことを信じるなら、中で「ぶくぶく」息を吐いても、毒はないだろう。

しばらく無言が戻る。

客のない浴場で、剣帯と王冠と眼鏡しか身の証がない女の子が二人、雨を見ながらお湯に浸かっている。

マコはたまに違うものを覗き見た。

「ノノモリの胸ってさ……」

「そういうのが嫌なの、私は」

「……ごめんなさい」

片方が謝り、今度こそ二人は会話を止めて、緩やかに時間は過ぎていった。

薄い雨空では隠しきれず、傾いた太陽が黄金色の光をこぼし、ほんの少し水面の上を跳ね回った。

浴場から出て髪と身体をわしゃわしゃと拭いた後(子供の頃からよく怒られた所作で、抜けきらなかった)、マコは一対だけ温存していた下着に替えて、汚れた布類を「後で洗濯する時の封印の置き場」と内心で名付けた脱衣所の一角に押し込んで、遅れて浴場から出てきたノノモリを見ると、彼女は風通しの良さそうな軽い布一枚組みの腰留め衣を身にまとっていた。

髪はさらさらで、同色の尻尾も空気を程良く含んでふわりと光沢を放っている。

「……服、また変わったんですか?」

「うん。さっきちょっと寝てたかも」とノノモリに返されて、マコはこめかみをしばらく揉んだ。

すれ違うノノモリを脇目で見ると、薄手の布地の下には上等そうな下着もちゃんと着込んでいるようだ。

(なんちゅう便利な呪い……)

マコたちは客室の一部屋をあてがわれていたが、そこはシーツやら燃料やらが隅に積み重なり、まるで「物置みたいだ」マコは老人が階下に降りていったので、正直に感想を述べた。

「ここしばらく従業員部屋として使われてるみたいね。遠慮せずにすむだけ気軽だわ」とノノモリはベッドに腰掛けて息を吐く。

「おじいさんが夕食作ってくれるそうですよー」マコは部屋の一角に気づかれている雑多な道具の山から、箒を取り出してノノモリに言った。

「王女はちょっと寝ててください。一仕事してきます」

「……任せる。ありがとう、マコ」

「どういたしまして」

それからしばらく、店主との約束通りマコは宿内を掃除して回った。もともとほとんど汚れていない。たまたまか元々か知らないが、今日、二階に六室設けられた客室は(物置だか従業員部屋だかは除外した)すべて無人のまま整えられていた。

これなら寝る前に、風呂掃除だけすれば今日の仕事は終わりそうだ。料理の仕込みを言いつけられでもしたら、専門外の自分はまた新たな緊張に身を置かないといけないだろうが……。

窓の外に見える陽光が濃い紫色へとなだらかに入れ替わった頃に、老人が二人を一階の食堂へと招いた。

「ご苦労様」

自分達がそんなに働いてもいないのに、彼は豊かな白髭の奥になんとも良い笑顔を見せてくれて、マコは逆に恐縮してしまった。

夕食は簡素ながらも上等なものだった。

熱いポットパイと白身魚の塩焼き(添えられた香草の名前をマコは知らない。「おいしそう!」とは叫んだ)と拳大の丸いパン。

「万象の恵みと店長の素晴らしい手際に感謝します!」早口で天地に祈りを捧げ、マコは熱気を放つポットパイ、その焦げ茶色の輝きを放つパイ生地の天井に白銅のスプーンをそっと突き入れた。

さくり、と小気味良い音で生地が崩れ、隙間から芳香すら伴った湯気が立ちのぼる。中身はシチュー……おそらく、きっと、肉入りの。崩れたパイのかけらごと金色のシチューを一すくいして、ふうふうと吹いて、口に放り込む。

「んー♪」

(おいしい! これはおいしい!)

もう一口。暖かい味が喉から鼻腔に抜ける。糸のように細めた目尻が下がるのを自覚する。丸パンを一拍口に入れてからもぐもぐと余韻を飲み込んでから、ナイフとフォークを繰って白身魚を切り分け、ぱくつく。芳醇さが満ちる――

(おいしいおいしい!)

マコが夢中で食べている横で、

「鱈は塩漬けですか?」

「ごく浅くね。近くの村に沿岸の漁港と早馬の運路を繋げている店がある。良い鮮度のものを入手できるのだ」

「とてもおいしいです」落ち着いた声のトーンで(それがいつもよりほんのわずかに気取っているのがマコにはわかった)、ノノモリが上品に微笑む。

「ありがとう」

がちゃん、「お、おいしいですっ!」これはマコだ(食器を置いてから発言した)。

「ありがとう」

見るとノノモリは時折会話を挟みながらも、小さい口で、絶え間なく料理を口に運んでいる。

育ちの良さだな、とマコは思った。

(記憶がなくても、自身の姿をなくしても、品って残るものかな)

「なぜ、この宿を営もうとされたのですか?」

ノノモリが老人に聞いている。

「これを建てたのは二十年ほど前になるかね。忘れてしまったよ。ただ幸いなことに、私は一番最初に泉脈に恵まれた。使命を授かったのかもね。温泉に癒される過客を見るのが、私の喜びさ」

喜びを言い切れるのは、歳を重ねた人間の特権だな、とマコとしては思う。

(うらやましい)

「過客」ノノモリがそのフレーズを繰り返す。マコには意味がよくわからなかった。

「そう」老人がスプーンを最小限の所作で動かして、長年同じ動きを繰り返していたような迷いのない曲線でシチューを口にする。

これが言葉の間だったと分かるまで、多少の時間があった。

「わずかな常連を除けば、みんな一度きりの客だ。だが、それでよい。……二人とも、以前、この宿に来たことはあるかね?」

唐突な質問だった。なにか話の枕かとも思い、

「初めてです」気軽なトーンでマコは答える。

「そうか。うむ」彼はそれだけ言って、ゆっくりと残りの夕食を食べ始めた。この時マコはすでに皿を綺麗にして、「発酵茶があるよ」と老人に勧められ、再び恐縮するはめになった。

夜。遠からず止むと思われた雨は、粘りつくようなしつこさでかすかに降り続き、水面にまばらな円模様を刻んでは消している。湯気を時折吹き払う微風に乗って、遠く森の中から鈴鳴りが聞こえる。

りりり。りりりり。りりり……

――夏だったな、

と、ノノモリはお湯につかりながら思い出した。

食事の後マコは「食べ過ぎました」と言い残し、従業員部屋……マコ言うところの物置に、「うう」とうなりながらひっこんだ。

理由はなかったが、ノノモリはもう一度温泉に入ろうと思い――(気持ちよかったからだ。今にして考えたら、決まってる)こうして首元まで水面の下に沈めている。

絶え間なく湯から伝播してくる暖気が、足先から脚の付け根、腹から肋骨を通って胸の底まで伝わり、体内の血を巡らせて、ぼんやりと頭を鈍らせていく。

こうしていると、なにも考えずに済みそうだ。

とは思ったものの、思考の切れ端は季節外れの落ち葉のように水面の上不規則に散らばっていく。

(私は何をしているのだろう?)

思い出の根こそぎを失った館から逃げ出し、マコに甘えるように付いていって、旅の途中こうして湯の中でくつろいでいたりする自分。

(私と世界を隔てる境界を見いだせば、自身が少しでも定まりそうな気はするけれど)

それだって、我ながら要領を得ない探求の旅だ。

不定の呪いはノノモリの世界をわずかに、絶え間なく歪ませ続ける。館でマコに警告したことは知識ではなく、自身の根本のところで知っていたことだった。呪いが周辺に障り、四十年前にノノモリの館を滅ぼしたように、

(これから先、マコに被害が及ばない確証はどこにもない)

ノノモリは目を細める。

水面下には湯の流れに輪郭線が揺らぎ続けている、色の薄い、頼りない身体が一つ。

元々の自分がどんな姿をしていたか、ノノモリはまるで覚えていない。だけどきっと、今とそう大差ない子供の背丈だ。

(子供と言えば)

さっきマコと温泉に入っていたとき、泳ごうかな、と彼女が言っていた。さすがにその時は咎めたのだが、今周囲を見渡すと、誰もおらず、照明と言えば脱衣所から細く漏れるランプの橙色だけ。人目に付くことはないだろう。

自分が何に思考を逸らしているのか悟って、ノノモリは苦笑した。

(まあ、いいか。今くらい)

水中から一度立ち上がり、少しかがむ。身体を奥の水面に投げ出すのと同時に、縁を強く蹴って浮力に肩胛骨を浮かばせる。

泳いでみよう。

幸い身体のどこかが泳ぎを覚えていたようで(腰から伸びる尻尾と頭長の猫耳が垂直に水に当たり、スピードを相当殺していたが)、ノノモリは水没することなく広い温泉の真ん中まで移動することができた。進行方向を軸として、半回転。「ぷはっ」顔が水面から出て、夜空を向いた。

空はぼやけて、雨雲の隙間に星があるかどうかは分からない。ノノモリは眼鏡を脱衣所に置いてきたことを久しぶりに思い出す。

泳いだ勢いのまま、身体は浴場の奥の方までゆっくりと流れている。

天頂から降ってきた雨粒が、点のまま、右目に落ちた。まぶたを三度瞬かせてしまう。

(……出ようかな。マコを心配させてしまう)

何をいまさら。

マコの身を心配していたのはこちらではなかったか、と甲高い幻聴をノノモリはうんざりと聞きながら、彼女は水面近くに横たえた体をいったん床に立たせようとする。

垂直に足が立とうとした途端、

温泉の水面が、急激に肩の上まで上昇した。

「えっ!?」

混乱してノノモリは大量の息と同時に声を上げた。水圧に胸が押しつぶされる錯覚。

水面が上昇したのではなく、浴場の床が無いのだ。目を凝らしても、水深は見えない。暗褐色の湯の色が、わずか向こうでは真っ黒になっていて…………

沈んでいる!

あわてて両腕で湯を掻き、「っはっ!」頭を水面の上に出す。

(……岸がない)

岸、という単語を思い浮かべたくらいに、光景は広大な湖そのものだった。脱衣所も宿屋の本館も姿を消していて、見渡す限り、温泉の水面。

湯気に水平線は霞まされている。

空からは相変わらず雨粒。

(どういうこと)

当てずっぽうに泳ぎ出すわけにもいかず、ノノモリはうめいた。

(不定の呪い?)

温泉の境界線を歪まされたのか?

――その時

尻尾を何かに強く掴まれ、慣れない感触と鈍痛に悲鳴を上げる間もなくノノモリは、

(…………………!!!)

一瞬で水中に引きずり込まれていた。

なすすべもなかった。

耳元をくぐもった無数の泡の音が擦過していく。

昼間はあんなに優しく体をほぐしてくれた温泉の暖かさが、今は異様さしか感じさせない。

思考がぞっとするほど鈍くなっていく。

足先を入り口としていた熱の経路が、今は頭頂の耳から率先して肺の血管を……

(そんなことを考えている場合か!)

ノノモリはほとんど回転を止めかけていた自身の脳を叱りつけて、水底から尻尾を掴んできている何者かを見ようとする。

人影。

光も空気もない漆黒の水色からわずかにシルエットを灰色に浮かばせて、読めない表情でこちらを見ている。

(あれは……)

「あなたに境界は見つけられないわ」

水中の人影は明瞭な女の声でささやいた。

こちらはもう、体中の穴という穴が温泉水で充填されかけているというのに……。

ごくわずか、ほんのごくわずかに、水面を貫通して明かりが届いた。

(月?)

時間が無限に引き延ばされている。ノノモリは月か、と考えた。

明かりに浮かぶ、長く、色の薄い金髪が見える。灰色の人影から。

少女の顔。マコではない。さらに以前、どこかで見た、上等そうなワンピースの、十歳ほどの……

「だってほんとうは、何者にもなりたくないんだもの」

(誰?)

「逃げれば遠ざかり、追えばもっと遠ざかる」

少女は歌うように続ける。

「わたしもあなたも、誰にもなりたくない。外から決められるのはもっと嫌。未来の狭さに吐きそうよ。わたしもあなたも、揺らぎたい。ゆらゆらゆら、水の中の塵芥。溺れて窒息しても、不定の呪いは死を定義しない。私もあなたも、幽霊にすらなれない……」

(じゃあどうしたいっていうの。あなたは、境界を探せって……)

意識を身体に振り向けると、息はとっくに限界に近づいていた。

緩やかに脳から正気が失われていくのをノノモリは感じる。

とうに視界のすべては、幻覚に占められた……

「知るものですか」幻影の少女は語尾に笑いを漏らして、それでもノノモリの尻尾を水底へ引きずり続けている。

止めようと右手を、左手を伸ばす。苦悶に歪んだ十本の白い指。

本当にこれが、自分の指か?

ノノモリは意味のない自問をする。

どのみち、全部、沈んでしまう……

――王女、

いや、

――王女っ

違う。

――ノノモリ!

私はすでに、

――今助けるからね!

(境界線を見ている――)

(マコ!)

ノノモリは呼びかけた。

そういえば、とノノモリはその一瞬に思い出す。

(今日は新月だったはず……)

雨の軌跡と同じ角度を書いて、剣が水面を貫いた。

職業病も引きずってみるものだな、とその時マコは思った。

寝る前に掃除と洗濯ついでにひとっぷろ浴び直そうと浴場の扉を開けたら、ぐったりとしたノノモリが巨大な熊に似た半透明の異形に捕らわれていた――そんな想像は全くしていなかったにも関わらず、半秒後に抜剣して飛びかかっていたのは、ひとえに裸に剣帯だけ携えていた奇矯な入浴スタイルのおかげだった。

熊の脳天に剣を一撃突き入れると、怪物の輪郭線は夜闇に溶け、血も体液も断末魔もなく消え去った。

まるでそこにいたのは、最初からノノモリだけだったみたいに。

「……なんだったんだ?」

目を覚まさずに浴槽に沈みかけたノノモリの身体を引きずり上げ、剣帯に挟み込んでいた手ぬぐいでぱたぱたとあおいでやる。

外傷は、抵抗したときに付く擦り傷なども含め見あたらない。たぶん湯あたりしただけだろう、というマコの楽観は十秒後に証明された。ノノモリがうっすらと目を開ける。

「マコ……」

「どーしたんですか王女、今、囚われの王女になってましたよ!? でっかい透明な熊が……」

「……みえた」

ふらふらと目をゆっくり回しながら、ノノモリがいつになく舌足らずな口調でつぶやいた。

「不定な世界と私を隔てる境界線。私の輪郭。それがちょっと……見えた。あなたが書いてくれた」

「?」

わけがわからずただノノモリの顔をあおぎ続けていると、黒髪で猫耳な少女はあどけなく微笑んで、

「ありがとう」と一言言って、目を閉じた。間を置かず寝息が聞こえて、マコは肩をすくめる。

(なんかわかんないけど、悪い気はしないから、いいか)

ノノモリをベッドまで運ばなければ。

温泉には明日の早朝にでも入り直せばいいや、とマコは考えた。

何事もなかったかのような温泉の水面に、

夜空から最後の雨粒が落ちる。

エピローグ

翌朝二人は、木の根本で目を覚ました。

翌朝二人は、木の根本で目を覚ました。

「宿が消えたわね」

「ちょっとちょっと、どーゆーことですか!? 消えた? 店長も温泉も!?」

あわてふためくマコにノノモリは、

「あの宿自体、不定の呪いが生み出した世界の歪みだったのかも……」腕を組んでぶつぶつ呟きだした。

「看板が急に現れたから、おかしいと思っていた。もしかしたら、違う時間に存在した温泉宿に、私たち二人が迷い込んだのかもしれない」

「王女の呪いって、そーゆーことも起こるんですか?」

「たぶん……」

頼りないなぁ、とマコは内心思ったが口には出さない。この少女は物知りだが、知識の使いどころにむらがありすぎる。まあ、記憶喪失の人間に応用を強いるのは酷だろう――(それが思いやりってものだ)マコは内心に一言、そう付け加えた。

「ごめんなさい。せっかく良い職場を見つけたのに……」

「あ、いいって、大丈夫」マコは手をぷるぷる振って(前にも似たようなことをしたな、と思い出しつつ)、「素敵な働き口なんて、探せば無限にありますって!」

胃袋も程良く美味しい料理の思い出で満ちており、凝り固まった筋肉も温泉の熱によって解きほぐされた。

(夢じゃない)湯煙満ちる楽園の記憶がはかない妄想でなかったなら、それで十分だ。

見ると、雨も上がっている。

急な出立ではあるが、心身共にそれほど問題はない。

ノノモリが雨露に濡れた草原を軽く蹴り上げながら、

「私たち、本当に過客になっちゃったわね。店主のおじいさんに挨拶ができればよかったけど」と言う。

「また会えますよ、たぶん」

マコは、気休めは片っ端から口にしておけ、というモットーの持ち主である。

――余談であるが、後日二人は、付近の村の食堂で従業員をしている壮年の男性と短い会話を交わす。彼の名前はルヘルムと言った。独立を考えているんだよね、という彼に、マコはなんとなく、この辺温泉が出るかもですよ、とだけ告げて、彼らは別れ、二度と会うことはなかった。

「さ、行きますか! 目的地では名物のホットショコラが待ってますよっ!」

マコは声を張り上げて、

「うん」ノノモリが短く返す。

二人は装備に欠品がないことを確認し(時の彼方に防水布と洗濯した下着を忘れたんじゃないかと、マコは気が気でなかった)、木の下から立ち上がった。

そこから見える景色で、マコは一つ気が付く。

「……あれ? 王女」

「なに?」

「結局昨日の雨って、どっちに降ったんですか? この丘? あの宿?」

「たぶん、どちらにも同時に降った」

「同時ですか?」

「そう」ノノモリはうなずいた。

「マコも自分の目で、見たでしょう? 自身の視界におさめれば、それが世界のすべてよ。雨は過去も未来も等しく降り、万物を規定するため、時間に沿って流れる」

機嫌が良さそうな声音だ。

「……ちょっとは湯治、できました?」まったく違うことを聞いてみたが、

「まあね」ノノモリは気にするでもなく、軽く笑った。

丘陵地帯の一面は、強く青緑を滲ませる草原。

ゆるやかな凹凸の狭間に刻まれた石舗装の街道が、濡れた色に朝日を反射させ、真っ白い線を気ままに描いている。

(雨の境界 おしまい)